2年生 国語(古文)の絹田先生の授業です。

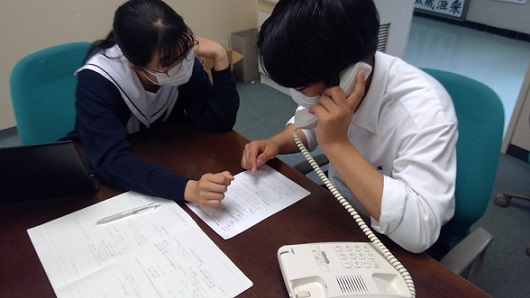

「隣の人と対話をして学びを深める授業」を紹介します。

自分の答えを人と比較することで気づきが生まれます。教室のあちこちで、「ああ、そういうこと!」という声が聞こえました。

先生は、「左の人、どうぞ」「右の人、どうぞ」「根拠は?文法書を調べて」と、いいタイミングで声をかけます。 伝える、調べる、考える 常に動きのある授業です。

絹田先生 「自分でも思いもよらない気づきで友達に気づかせてあげられています」

さらに、先生は 「この助動詞、3年に1回は共通テストに出ていたよ」「来週の実力テストの文法問題頑張って」 と、中核の2年生、進学に向けての意識付けも行っていました。

古文の用法では、助動詞「に」の下には動詞「あり」がくる。このことを先生は、

「『に』の所に蟻の絵を描いてごらん。蟻の足は何本?」と、生活に密着した声かけもありました。

絹田先生「ひたすら板書を写す。ただ覚えるのではなく楽しくやったら自然と生徒は覚えています」

余談 昆虫(節足動物)は、頭・胸・腹からなります。胸から6本の足があります。

「文法の確認したいなら『シルキィ先生』の動画を見てよ」と、タブレットの活用も促していました。

絹田先生「家で、自分のタイミングやスピードで学べる工夫をしています」

生徒の声

以前に習ったことを使えるようになるから頭が良くなる実感があります

古文の難しい訳も、対話をすることで学びが深まります

人に説明することで理解が深まるし、自信も持てます

授業の最後に、こんな授業は学びが深まるかと手を挙げさせました。

ほぼ全員が手を挙げていました。

<以下、絹田先生からのメッセージです>

瀬戸高は、助動詞だって楽しいんだ!

助動詞から「音」が聞こえてくる&古文に「蟻」がいる

対話と気づきで学びを深める

楽しい「気づき」が主体的な学びをもたらす

⑴ 既習の内容や辞書の知識を使う

(定期考査で使えなかった失敗体験があり、来週の実力考査では使ってみたいという意欲がある・という仕掛け)

失敗してるからやる気満々!今度こそって思う!

み吉野の山の秋風さ夜ふけてふるさと寒く衣打つなり

・「ふるさと」=①旧都・古都②生まれ故郷③古いなじみの土地

だいたい何も考えず②故郷というけれど、辞書を引くと4月に習った語句であるこ とを思い出す。対話をするうちに「吉野」が 離宮のある土地との知識から①を選 ぶ

・「なり」

「砧」=槌で布を打って布のつやをだしたり柔らかくするのに用いる木や石の台。 また布を打つことやその音。

「砧」を辞書で確認し、助動詞の説明プリントを使って対話しているうちに「音」 を根拠に「推定」するとの気づきから「らしい」「聞こえてくる」という訳にたど りつく

⑵断定の助動詞「なり」の連用形

(助動詞は手も足も出ない、からの脱出!鮮やかに印象に残す。

そのインパクトは、その生徒の体験に入り込むから次回の本文に出てきたら使える仕掛け)

理屈じゃない!インパクトがあるから自然と覚えられるんだ!

よき方の風なり。悪き方の風にあらず。

・断定の助動詞「なり」の連用形の下には「蟻」がいる。「蟻の脚を書き込もう!」

知らず知らず「~で」と訳してるよ。

「にやあらむ」の形でもよく出るよ~「にやあらむ」を10回言ってみよう。

「にやあらむ・にやあらむ・にやあらむ・にやあらむ・にやあらむ・・・」

授業中に覚えてしまうから大丈夫!

対話って言葉を発してアウトプットするから

①「自分のアウトプットが役に立つんだ」 (自己肯定感・有能感)

②「お互いに思いがけない気づきがあるんだ」 (協働する楽しさ・協調・コラボ)

③アウトプットを間違えたら「ちゃんとしなきゃ」って思うんだ (責任感)

④いつもやるから「失敗しても大丈夫って思うんだ」 (安心感)

⑤自分の言葉で説明するし、繰り返し声に出すから覚えやすいよ (頭が良くなる実感・点数アップ) |