6月20日(木)7限は、1年次生と3年次生合同のひたぶるタイム(総合的な探究の時間)でした。7月18日(木)「真夏のセト☆フェス」に向けてS☆ラボの発表準備をしている1年次生のチームに、3年次生のチームが探究活動の先輩としてアドバイスを行いました。1・3年次生がそれぞれ3~4チーム、12教室に分かれて活動しました。

まずは、それぞれ自己紹介をして、1年次生が探究活動をCanvaのスライドショーで発表し「おひろめ」しました。3年次生は、「このデータは、どうしてこうなるの? 」「もう少し文字を大きくした方が良いかも? 」「スライドはポイントを抑えて、難しいんだけど、シンプル過ぎず、でも必要な情報を入れること。」など、質問をしたり、これからの探究活動で気を付けることなどをアドバイスしたりしました。

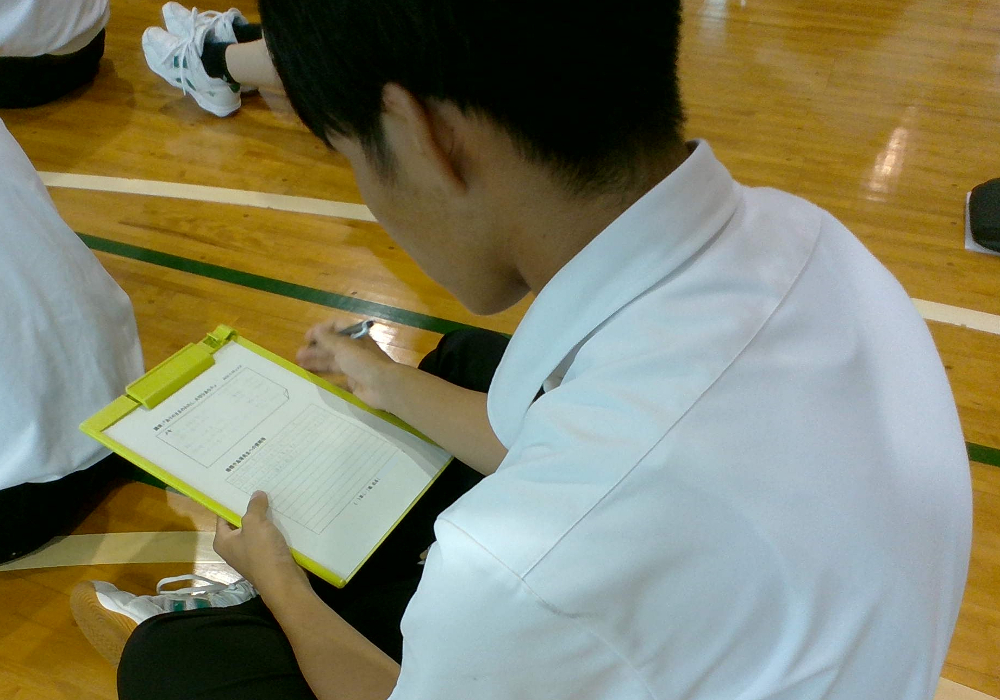

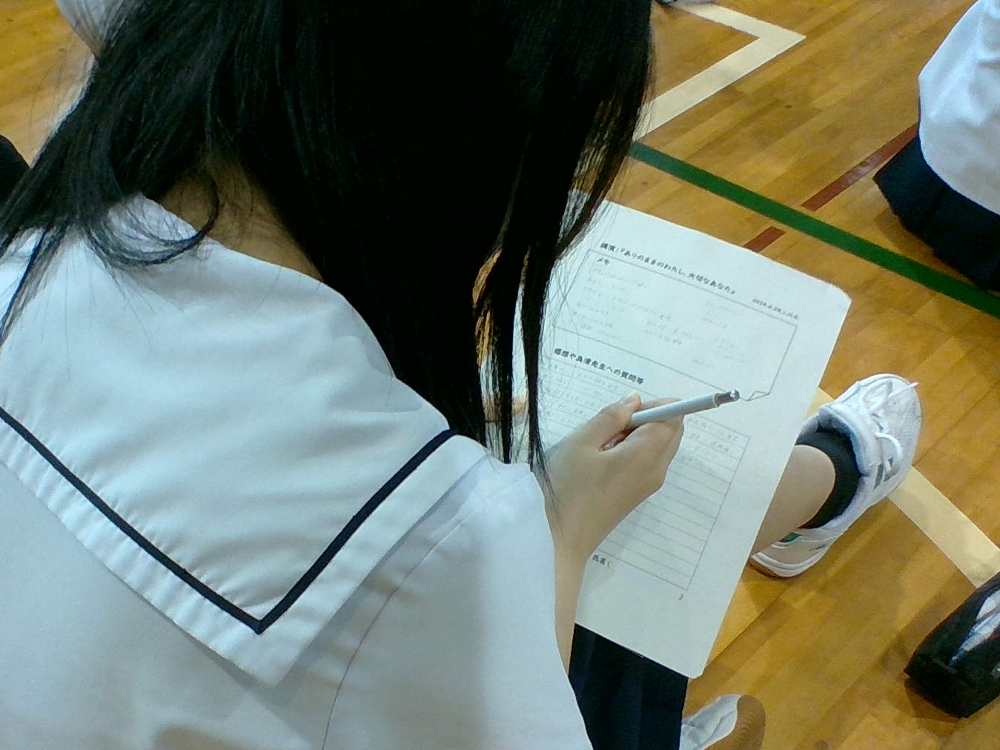

1年次生からは「(3年生の)スライド見せてもらっていいですか? 」「どう直せば見やすくなりますか?」「この部分は決まってないんですけど、どうしましょう? 」3年次生に意見を求め、アドバイスをメモして早速発表原稿を手直ししていました。それぞれの教室で、質問やアドバイスがたくさん飛び交い、先輩と後輩の交流が行われていました。

生徒の感想より

・(1年次生)「3年生からアドバイスがしっかり聞けて、嬉しかったです。」「3年生のアドバイスをメモしたので、セト☆フェスに向けてスライド直します。」「具体的なアドバイスがもらえて良かった。」

・(3年次生)「シンキングツールに付箋がいっぱい貼ってあった。自分たちだったらできてないかも。」「1年生のこの時点で、イラストやデータも入っていてすごいなと思いました。」「もう発表原稿ができているチームもあって、進んでいるなあと感じました。」