コロナウィルスの感染拡大が毎日のように取りざたされる中,瀬戸高校では岡山県の指針に則り,マスクの着用,3密にならない,手洗いや消毒・換気を推奨しつつ,4月7日(火)午前8:00から,新2,3年生の新クラス発表を行いました。

新クラス・新担任の発表を待つ生徒の姿を見ると,こちらがお願いしたとおり,ほとんどの者がマスクを着用して登校していました。もちろん,教職員は全員マスク着用です!

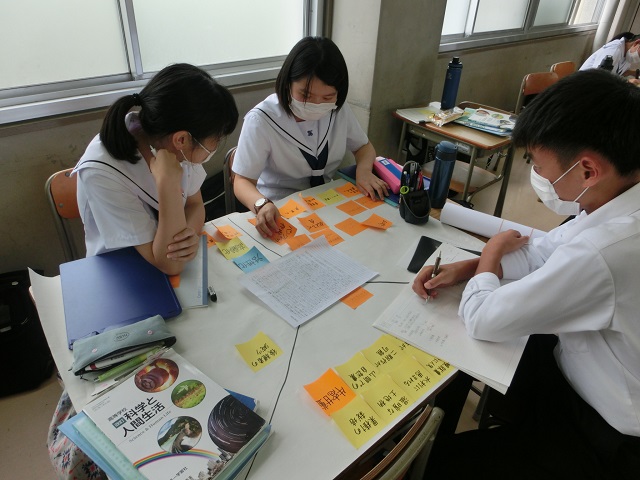

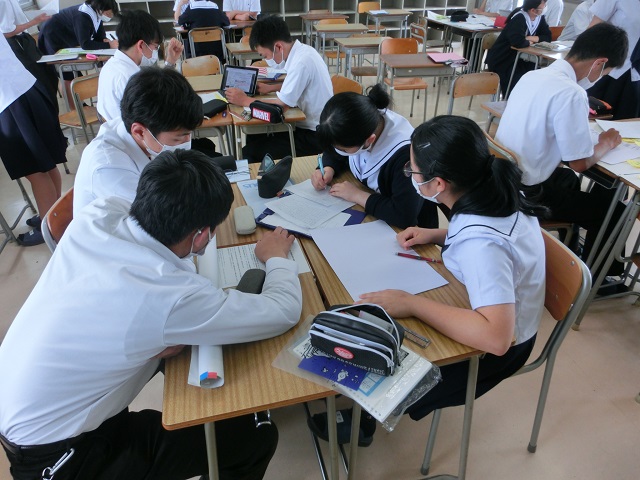

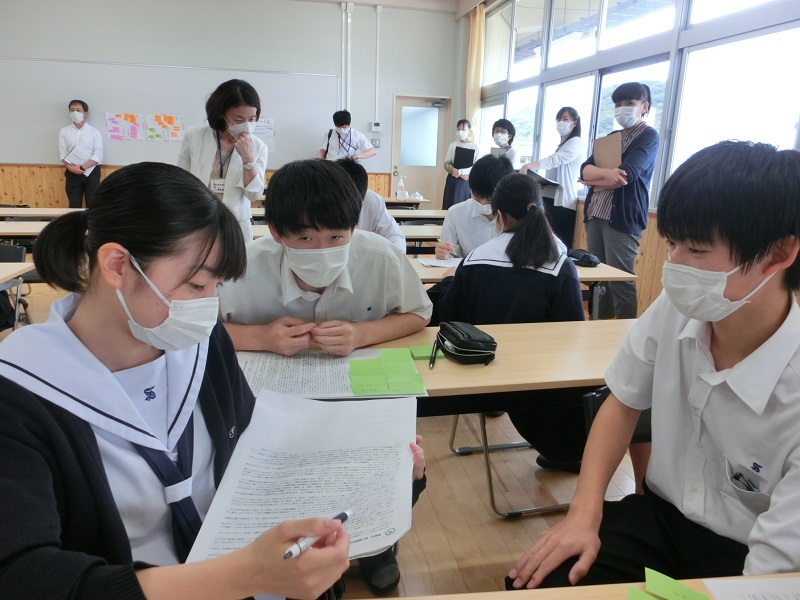

ほとんどの生徒がマスクを着用しています。

ほとんどの生徒がマスクを着用しています。

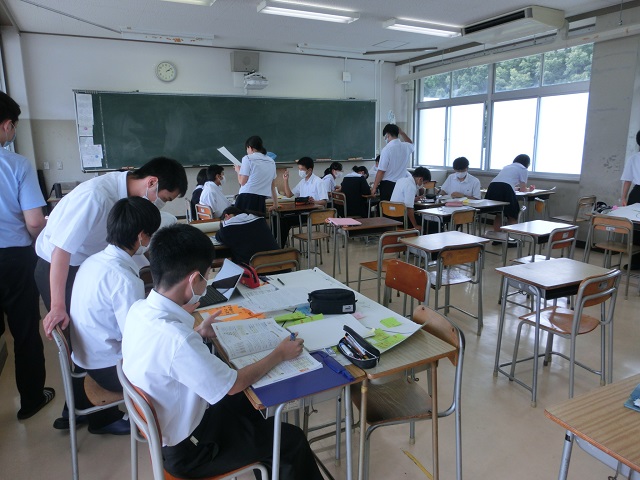

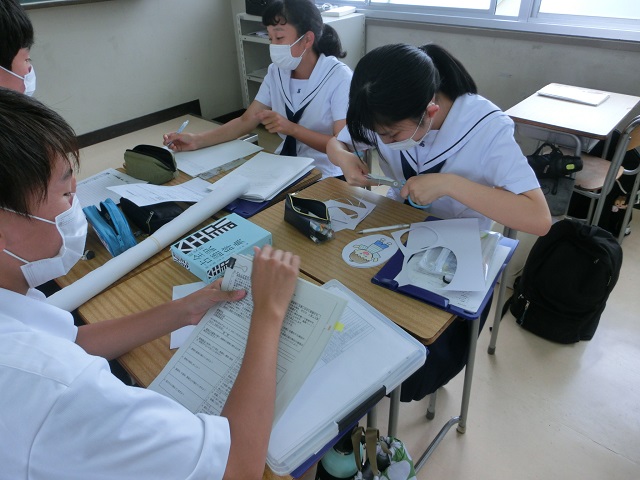

いよいよ発表の瞬間となり,生徒たちは期待に胸を躍らせて掲示板の周りにやってきました。教員は,お互いが接近しすぎないように注意を喚起しています。

何組だろう?

何組だろう?

このあとは,明日の入学式のための校内清掃とホームルームを行い,諸連絡や今後の日程の紹介,コロナウィルス感染拡大の防止に向けての指示などを行い,11:00には終了・下校しました。

明日からの主な日程は以下の通りです。コロナウィルス対策のため,例年行えるはずの行事(退任式など)が行えず,心苦しい限りですが,何卒ご容赦ください。

- 4月8日(水) 8:50新入生クラス発表,10:00~入学式,その後写真撮影

- 10:00~11:00の間に2年生登校,写真撮影

- 12:30までに3年生登校

- 新任式・始業式

- 13:50にホームルーム

- ~14:40 3年生写真撮影

- 4月9日(木) コロナウィルス対策として4~7限を5分短縮授業

- 1年生:オリエンテーション

- 2年生:1~3限宿題考査(各45分),以降5分短縮授業

- 3年生:1~3限45分授業,以降5分短縮授業

- 4月10日(金) 全学年午前中5分短縮授業ののち,午後身体計測(3密にならないよう配慮しつつ実施します。

来週以降も,コロナウィルスの感染拡大については予断を許さない状況が続きますが,瀬戸高校では岡山県の指針に則り,マスクの着用,3密にならない,手洗いや消毒・換気を推奨し,意識させる指導を続けてまいります。御家庭におかれましても,不要不急の外出を控えるなど,感染拡大防止に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。なお,今後の情勢の変化につきましては,随時39メールや瀬戸高校ホームページ,そしてこのブログ「ひたぶる日誌」等で,機を逃すことなくお伝えしするよう努めてまいりますので,メールやホームページのチェックの頻度を高めていただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。