3月1日(日),第67回卒業証書授与式が挙行され,3年生155名が,見守られ、瀬戸高校を巣立っていきました。 今年は,新型コロナウイルスの影響により,在校生と来賓・来客の出席を取りやめにして式を執り行いましたが,校長先生の式辞をはじめ,送辞,答辞の内容にあたたかみがあり大変良い式となりました。卒業生のみなさん,並びに保護者の皆様,ご卒業おめでとうございます。 瀬戸高生であったことを誇りに,新天地でのますます活躍をお祈りします。

3月1日(日),第67回卒業証書授与式が挙行され,3年生155名が,見守られ、瀬戸高校を巣立っていきました。 今年は,新型コロナウイルスの影響により,在校生と来賓・来客の出席を取りやめにして式を執り行いましたが,校長先生の式辞をはじめ,送辞,答辞の内容にあたたかみがあり大変良い式となりました。卒業生のみなさん,並びに保護者の皆様,ご卒業おめでとうございます。 瀬戸高生であったことを誇りに,新天地でのますます活躍をお祈りします。

2月20日(木)より第5回定期考査が始まりました。考査は27日(木)までです。

2月14日(金)6.7限目に本校1年生を対象に主権者教育を行いました。

テーマは昨年と同じ「請願を通した政治参加」です。

「請願権」についてはすでに地歴科目「現代社会」で学んでいましたが、今回より深く学習しました。主権者意識を高めるために、自分たちに最も身近な権利であることをまず知るところから入りました。請願は人類に普遍的な行為であることをその歴史から知り、それは憲法にも明記されていることを学習しました。

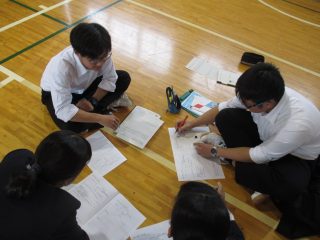

この時間では、本校地歴科教諭の則武の講義を聴き、その後請願書を完成させる班別学習をおこないました。ほぼ実際に使用されている書式を使い、班ごとに意見交換しながら請願書をまとめていきました。実際にどういった形で要望を書くのか、またどういった手続きが必要なのかなども助言されながら真剣にまとめていました。

請願書を書くといっても生徒にとっては簡単ではありません。まず、請願内容を絞り込むこと、その過程から地域の請願としての妥当性を判断すること、またそれに対する具体的な解決策を考えることに時間が割かれました。次に実際に文字におこす過程で説得力あることばや論法の必要性など今まであまり考えたことのない未知の問題に直面し、右往左往する場面もありました。

半年にわたって取り組んだ地域の魅力と課題を見つける取り組み(セト☆ラボ)の延長で行われたこともあり、地域の担い手としての自覚を芽生えさせる効果があったと感じられました。 以下、「振り返りシート」と「請願書」について生徒が書いたものを掲載いたします。

〇「振り返りシート」から

・昔も今も請願するやり方が暴動やデモなどの直接行動だけではなく、この権利は民意を伝える最も身近な手段でもあることが分かった。

・請願権の現状について知ることができた。請願をしても受け入れてくれないケースもあるとはじめて知った。

・地域の問題点はすぐに見つけることができたが、その解決策などはすぐには考えることができなかった。これからは解決策もすぐに見付けるよう関心を持って自分が住んでいる地域に関心を持ち考え続けていけるようにしたい。

・「電車の本数を増やしてほしい」というテーマであったが、それはたくさんの人たちがかかわる問題なので、地域だけでは解決できないなと思った。そのため、このテーマは請願書のテーマとして適切では無いとも思った。

・このような活動を通して、もっと地域の課題に対する様々な視点を育てたい。

・請願してどのくらいそれがかなうものなのか、また、かなえてくれるための基準などを教えてほしい。

・地域が抱える問題でもなかなか実行してくれないことも数多くある。みんな心の中で思っているだけで声を上げていかないといけないと思うのでまずは声を上げることからはじめたいと感じました。

・本当に改善したい問題ができたときには、今回の経験を生かして請願書を書いてみようと思う。

〇請願書から

・「私たちの町の休耕田の有効利用」:自分たちの土地には休耕田が多いのでそれを利用価値のある土地に変えてはどうか。

・「街灯の数を増やす」:自分たちの町には歩道や道路で街灯が少ないところに街灯を多く設置してほしい。通学の際に暗くてあたりが見えず危険であり、不審者情報が多いので心配。

・「スポーツ公園の無償化」:現在い使用するのに料金がかかるのですが、誰もが気軽に利用できる公園にするために無償化を求めます。子どもが気軽に遊べる広々とした場所が現在減ってきています。その中、敷地の広いスポーツ公園が無償化になることによってたくさんの人が利用できる場になると思います。

・「バスの本数を増やす」:私たちが住んでいるところは、過疎地域で高齢者が多いにもかかわらず、高齢者は車の免許の返納をしたのに、バスの本数が少ないのは不便に思います。よって、○○市でバスの本数を増やすことを請願します。

・「公衆電話の数を増やす」:公衆電話の数が少なくなっており、災害時に便利なので数を増やす事をお願いいたします。理由としては、災害時に便利なことや携帯の充電がなくてもコイン一枚でできるためです。

2月12日(水)本校にて、「セト☆フェス」が開催されました。

1年生と2年生が「総合的な学習の時間」でそれぞれ取り組んできた「S☆ラボ」の成果を発表する場として、実施されました。 テーマであるエージェンシー(自ら考え行動し、責任を持って社会変革を実現する力)のもとに、1年生はポスターセッションを、2年生はさらにSDGs(国連が定めた,持続可能な発展を実現させるための目標)に沿うものを中心にKP法によるセッションを行いました。 体育館では、2年生代表グループによるセッション発表と、岡山大学からお越しいただいた西田陽介先生、岡山トヨタ自動車HD準備室教育・グループプロモーション事業チーム総合企画部から伊藤佐知子氏、両備ホールディングス代表取締役社長 松田敏之氏、GiFT代表 辰野まどか氏によるご講演、環太平洋大学次世代教育学部国際教育学科長 小川正人氏、ROCKWELLアフリカジーンズプロジェクト代表 祇園涼介氏、そして特別ゲストとして赤磐市長 友實武則氏などによるセト☆トークが行われました。地域のことから考え始め、日本・世界に視野を広げ、そこから自身の学び(進路)へと繋がっていくこの活動。 生徒にとって、非常に貴重な体験・学びの場になったに違いないと考えています。

以下に、当日の様子の写真をご紹介します。

第1部 発表会・好評

松田敏之氏から本校生徒へ3つのメッセージが送られました。1.夢を持つ(夢を口にする) 2.諦めない 3.口から出すものは綺麗なものだけにする

第2部 セト☆トーク

辰野まどか氏からは「自分たちの未来を描くことは未来の地球へのギフト、そして自分へのギフト」というメッセージをいただきました。

最後に友實武則赤磐市長から、ご自身が瀬戸高校卒業生であることと高校生当時の様子。現在の職業に就くまでの経緯やターニングポイントとなった点、いかにチャンスをつかむかなど後輩への熱いメッセージをいただきました。

<生徒の感想>

・大きな問題も小さなところから解決していけばいいということが分かった。

・何事も課題を見つけて取り組むことが大切だと思った。

・興味深い話を聞くことができてとても有意義な時間になった。

・友實市長が瀬戸高の先輩だとは知っていたが、当時の様子を聞いてさらに親しみを感じた。

・先輩からの熱い応援メッセージをいただいて自分も「やってやろう」という気持ちになった。

2月13日(木)第5回定期考査(3学期末考査)の1週間前になりました。試験の時間割や出題範囲が発表になり、職員室は入室禁止になりました。今年度最後の定期考査です。計画をたてしっかり勉強して試験に臨んでほしいと思います。

定期考査は2月20日(木)から27日(木)までです。