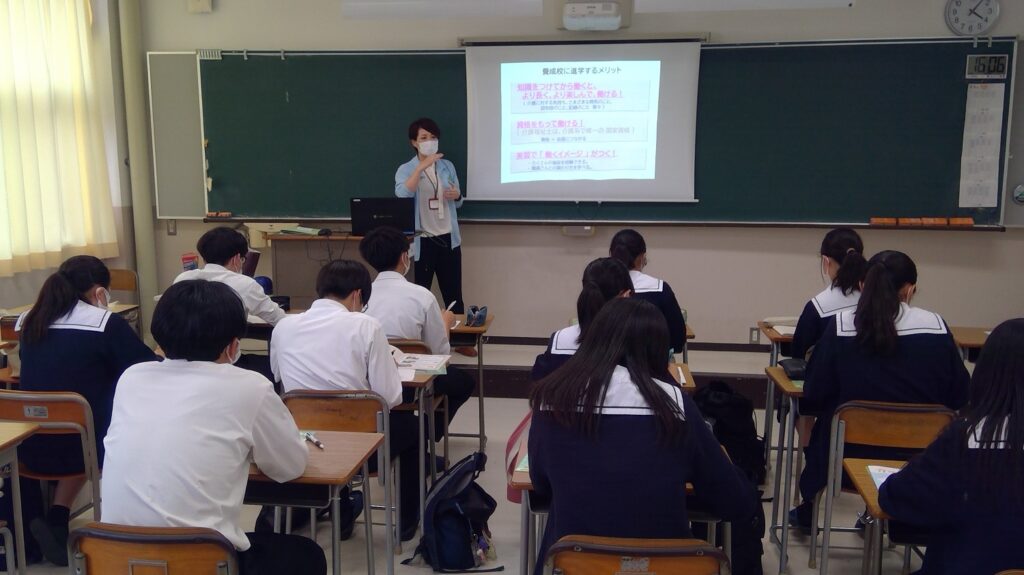

6月21日(火)放課後、長島病院の看護部長の岡田裕美子先生をお招きして、看護の出前講座が行われました。看護師志望の人や看護に興味がある人など、12名が受講しました。実際に働いている先生から直接話を聞くことができ、大いに刺激を受けたようです。受講者の感想を紹介します。

笑顔 コミュニケーション メモ

・笑顔で一人ひとりの患者さんと接することが大切だと学びました。患者さんに笑顔で接するためには、まず自分の体調にも気をつけて生活することが大切だと知りました。

・患者さんの肌に触れて体調を確認することは大切なんだと感じました。

・看護師さんたちが、子育てと仕事の両立ができるように病児保育に力を入れていることがすごいなと感じ、私も将来そういった職場に就きたいなと思いました。

・コロナの影響による医療の現場についてたくさんのお話が聞けて良かった。

・看護師の魅力や思い出に残っていることを知ることができて、やっぱり看護師になりたいと思いました。日頃からたくさんの人とコミュニケーションをとり、あいさつなどをして今からでもできることをやっていきたいなと思いました。

岡田先生の経験にもとづく多くのことを教えていただきました。看護師になりたいという思いをより一層強くしたようです。岡田裕美子先生、ありがとうございました。