8月5日,瀬戸高校では令和2年度の総合的な学習・探究の時間の成果発表として,真夏のセト☆フェス「自走! withコロナ」を開催しました。コロナウィルスの感染拡大に伴い,今回はオンライン方式も併用して行いました。時程は下記のとおりです。

- 13:00~13:20 開会行事

- 13:30~14:20 第1部 発表会

- 14:30~15:30 第2部 発表会・講演会

- 15:30~16:00 閉会行事(担当者リフレクション)

開会行事では,県教育庁より籾井正伸指導主事に御挨拶をいただき,本校指導教諭・キャリアコンシェルジュ・指導教諭の絹田が「『探究を考える』工夫と課題」,と題して本活動の目的や概要,展望等について説明し,会のご案内をさせていただきました。

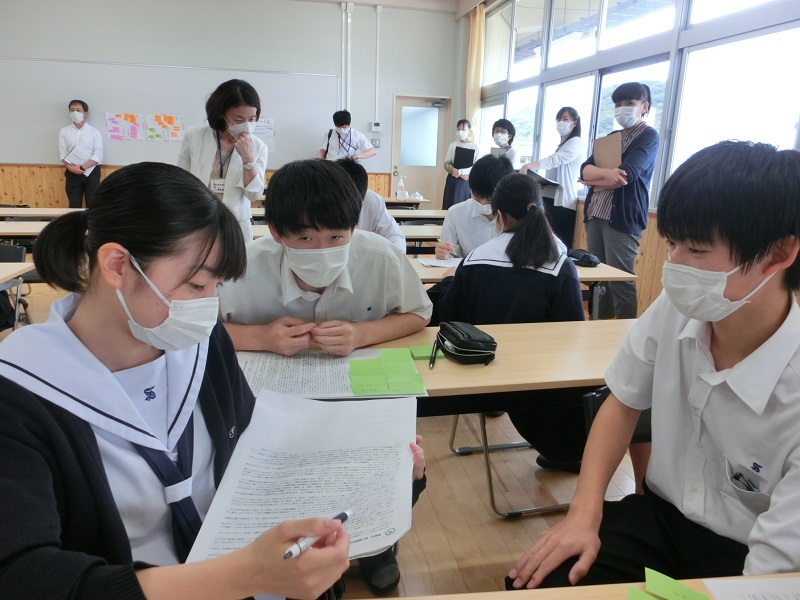

第1部の発表会では,1年生が出身中学校別のチームに分かれて,各ホームルーム教室で地域の課題について調べたことをプレゼンしました。御覧くださった地域の方々は感激され,生徒たちが使った資料やシンキングツールを実際に見たい,あるいは持ち帰りたい,という,大変嬉しい御感想をいただきました。

第2部の発表会では,3年生の女子生徒が,「ポーチとヘアバンドと傷ついた私」,男子生徒が「データから感じた『楽しさ』」というタイトルで代表セッション発表を行いました。岡山大学グローバルディスカバリー准教授・山本由美子氏,同大学院教育学研究科・特任教授・赤木恭吾氏より,今後の糧となるコメントをいただき,また地域の方々から「1年生から3年生への変容が素晴らしい」とお褒めの言葉をいただきました。

閉会行事における担当者リフレクションでは,文部科学省科学技術・学術総括官の合田哲雄氏より,

「時代の歯車を回すのは,筋の通った変わり者」

と題して御講演をいただき,その中で次のようなアドバイスをいただきました。

「今の時代は予測不可能であると言われている。高校生のみなさんに,将来こうなる,と示すことはできない。ただ,方向性は見えていて,AIがどんどん発達していくだろう。しかしAIは,文章を理解して,文脈を汲み取って行動することはできない。だからこそ,私たちは理解する力をつけ,コミュニケーションを取ることを学んでおかなければならない。3年生は自分の意見をしっかりと述べることができていた。少し変わっている,と言われても,やり続けることが必要。」

3年生2人には,貴重なアドバイスとなったことは間違いありません。今後の活躍に期待をしています。

当日本校まで足を運んでくださいました皆様,またオンラインで御参加くださいました皆様をはじめ,お世話になった地域の皆様に,この場を借りて厚く御礼申し上げます。今後とも瀬戸高校をよろしくお願い申し上げますとともに,本校の教育活動に一層の御理解と御協力を賜りますよう,重ねてお願い申し上げます。