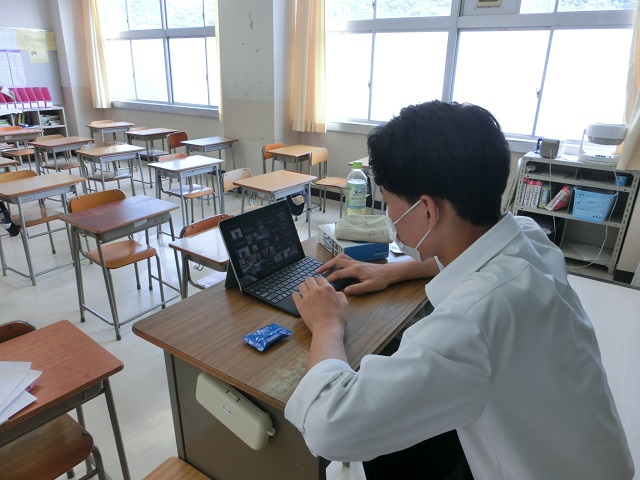

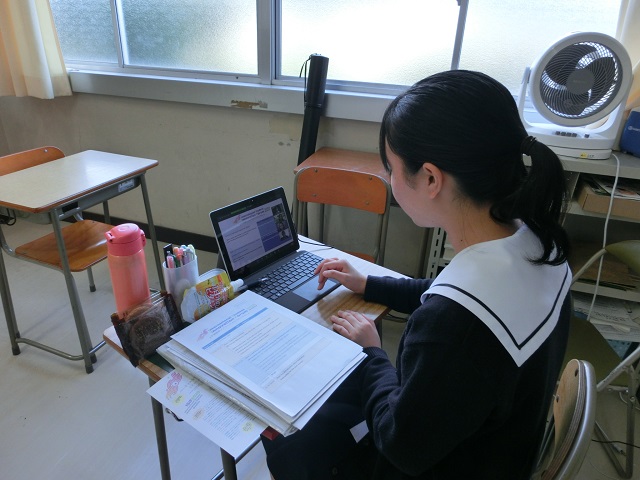

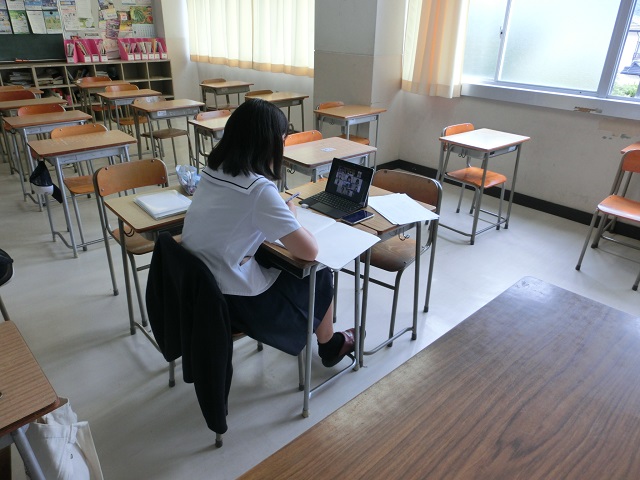

8月17日(月),連日猛暑が続く中,瀬戸高校では,短い夏休みを終えて元気に2学期のスタートを切り,始業式をコロナウィルスの感染拡大防止のため,オンラインで行いました。

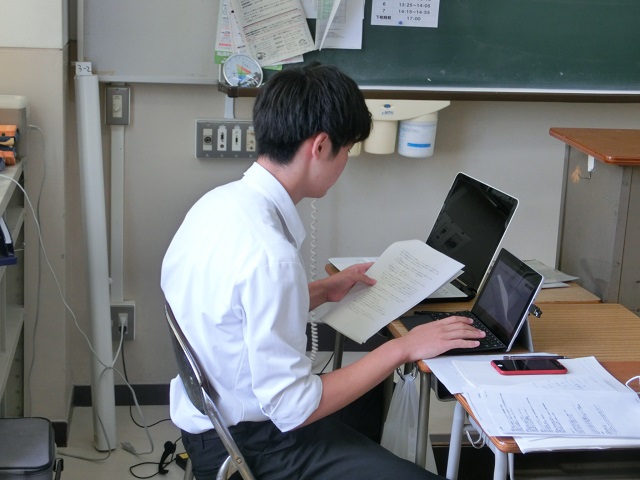

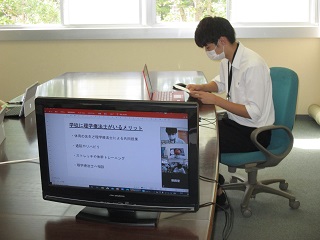

式辞で,校長・乙部憲彦は,まず「夏休みの報告」と題して,夏休みの最初の土曜日,8月8日(土)に行われた行われた「ベネッセSTEAMフェスタ2020・夏」に参加した3年生6名の活躍を紹介しました。

これはもともと高校生が行ってきた探究学習を発表する場として開催していたものが,今年はオンラインで実施されたものです。ソーシャルイノベーション部門に3年生女子2名,アカデミック部門に3年生男子2名,これからの学校部門に3年生男女1名ずつがチャレンジしました。6名を代表して,うち3名に発表内容を紹介してもらいました。

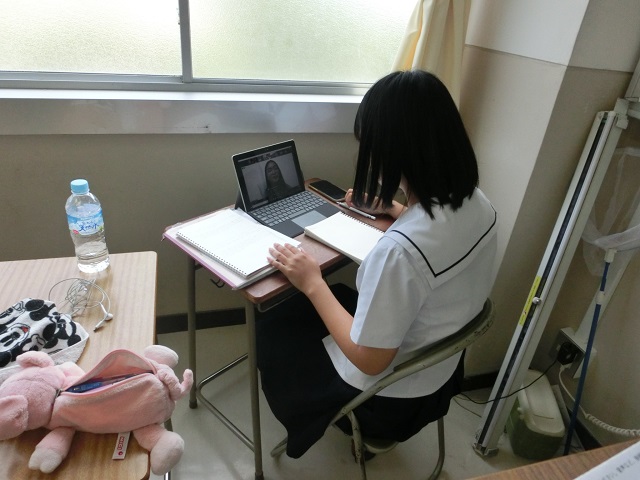

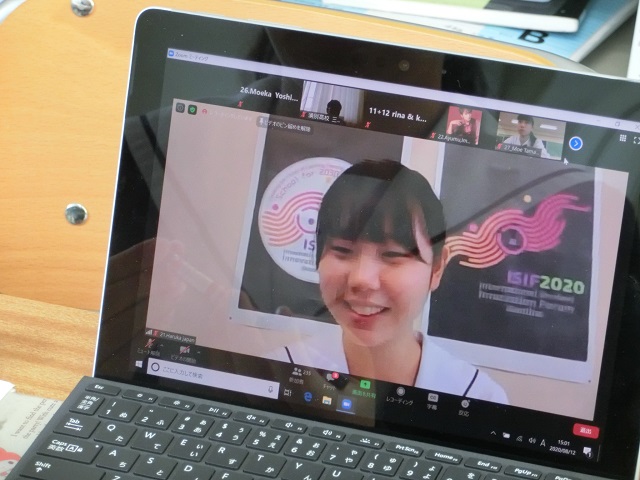

次に,先日の当ブログでも紹介した,8月11日(火),12日(水)にオンラインで行われた「生徒国際イノベーションフォーラムISIF2020に,本校から参加した3年生7名,2年生4名の計11名の活躍を称えました。特に3年生の3名は,実行委員としてこのフォーラムに準備段階から関わり,そのうち女子1名は英語で総合司会を務め,本校からの参加者全員が,時には英語で,世界各国の高校生300名と,積極的な意見交換をしました。参加した生徒たちからの感想の発表もありました。

続いて校長は,「コロナウィルスの感染拡大防止」について,次のようなことを生徒に語りました。

- どうやってウィルスと共生していくか?予防を徹底すること。それしかない。

- 会話をするときは全員マスクをきちんと着用しよう。

- 石鹸で手洗い。一つの活動が終わるごとに,できるだけ頻繁に。できない場合はしっかりとしたアルコール消毒を

- 熱中症も予防しなければならない。マスクを取り,会話をするときはソーシャルディスタンスを取り,タオルなどで口を覆うなどの配慮を。

そして式辞の最後に,校長は次のように生徒に語りかけ,式を終えました。

安全・安心を中心に考えて,学校行事を企画していく。コロナウィルスの感染が拡大している昨今,今後の行事についても「安全・安心」という観点を一番に考えていく。その結果,みなさんにとって残念な結果になることもあると思うが,理解してほしい。

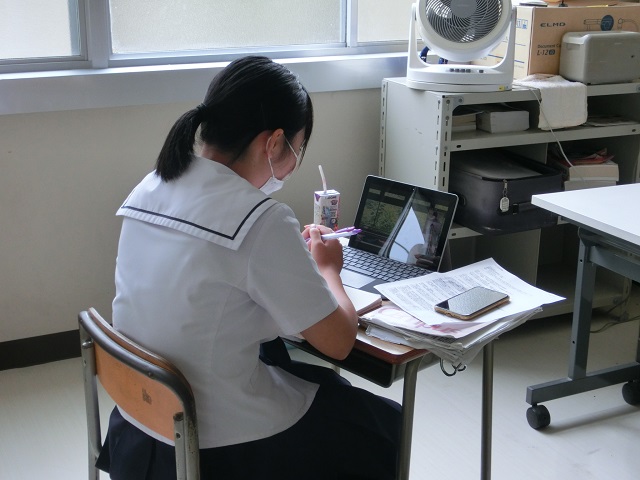

生徒は各教室で,真剣に耳を傾けていました。

冒頭でも申しましたが,連日猛暑が続いております。みなさまどうぞご自愛ください。そして,コロナウィルスの感染拡大と,連日の猛暑が今後の不安に拍車をかける中においても,瀬戸高校は「生徒・教職員・地域の安心・安全」を第一に,情勢の変化に柔軟に対応しつつ,さまざまな教育活動を積極的に行ってまいります。

今後とも瀬戸高校をよろしくお願い申し上げます。