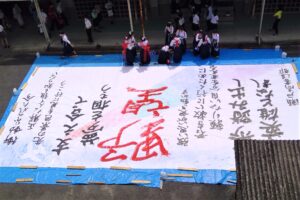

9月2日(金)・3日(土)と瀬戸高祭文化の部が行われました。今年度は、コロナウイルス感染症予防のため限定公開とし、保護者の方のみの参加とさせていただきました。

2日(金)開会行事の後、2年生のステージ発表が行われました。この日のために力を合わせて制作された背景や小道具たちとともに、工夫の凝らされた演出で各クラス素晴らしいステージとなりました。

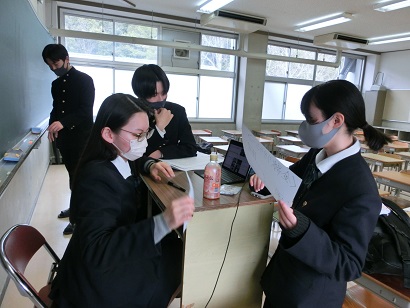

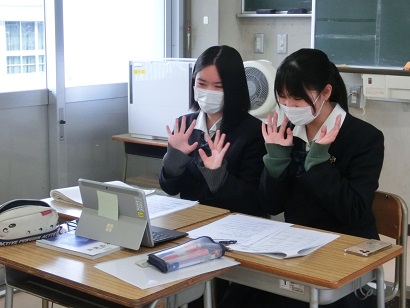

3日(土)1・2年生展示、3年生模擬店、各委員会・部活動展示、有志によるステージ発表などが行われました。生徒たちは他のクラスが制作した展示を巡り歩いたり、自分の展示に人を呼び込んだりと大変盛り上がりました。

体育祭は延期となり、8日実施予定です。こちらも限定公開となっており保護者の方のみ参加が可能です。