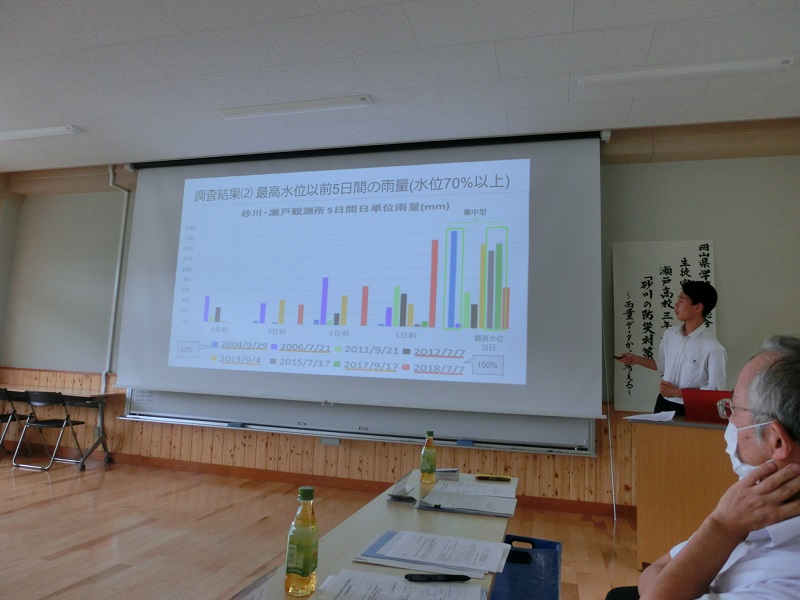

7月2日に瀬戸高校において、岡山県学校総合安全支援事業の第1回実践委員会が開催されました。この事業は文部科学省から指定を受け、河川氾濫等の災害に備え、地域と連携した防災教育を進めるためのもので、瀬戸高はその拠点校に指定されています。

この会で、3年生の中山暢介君が、自ら研究している地域の河川の防災対策について発表しました。岡山大学の先生や岡山地方気象台の防災気象官などの専門家が並ぶ中で、「砂川の防災対策」というテーマで降水量と砂川の増水量との相関や降水の形態からの分類など、緊張しながらも堂々と発表しました。先生方からも高評価をいただきました。中山君はさらに研究を進め、地域の防災について発信していきたいと意気込みを語ってくれました。

「地域連携」カテゴリーアーカイブ

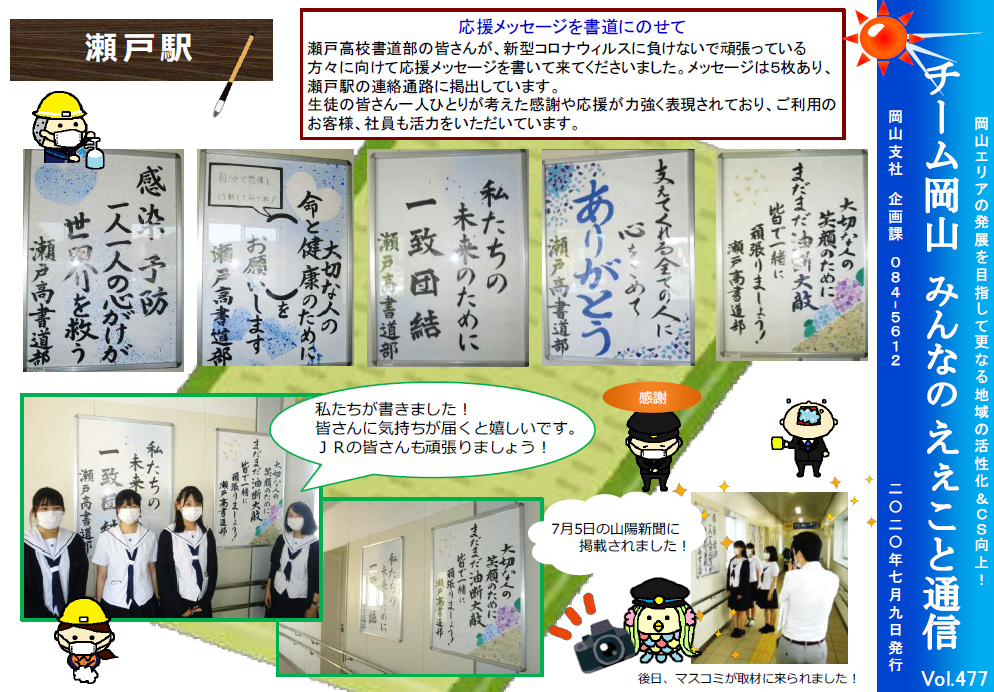

瀬戸駅に書道部の応援メッセージが掲示されました

書道部の「コロナに負けるな!」応援メッセージの作品が瀬戸駅の通路に掲示されています。JRの広報チラシと山陽新聞にも載りました!

社会貢献活動始まる

7月26日(金)より1年生の社会貢献活動が始まりました。瀬戸高校では卒業するまでに5回の社会貢献活動を行うことになっています。ボランティア活動について考え、地域の人々との関わりを深めることにより授業では学べないことを体験することになると思います。1年生では夏休みや冬休みの期間に2回の貢献活動を行います。希望により選択した場所に行きボランティア活動を行います。26日は江西桜こども園、瀬戸さくら保育園,江西小なでしこ,アルテピアせと,岡山東部脳神経外科などで貢献活動を行いました。生徒は初めての体験で戸惑いながらも頑張っていました。

生徒の声

・すぐに受け入れてもらってたくさんの年配の方とお話ができてうれしかったです。リハビリの話を聞けて貴重な体験になりました。

・車いすの掃除は思った以上に大変でした。お年寄りの方は思っていた以上にお元気で、逆にこちらが元気をもらいました。

・たくさんの子どもたちが楽しんでくれてよかった。歌たる、踊ったりして楽しく過ごせました。」

社会貢献活動を行いました

12月25日(火)14時から、1年生が地域の公園等で社会貢献活動を行いました。

地域の方と一緒に、男子は土嚢作り、女子は清掃活動に汗を流しました。

一人一人が積極的に活動し、また全員で協力したことによって、予定よりもかなり早い時間で作業が終わりました。

これからも地域に貢献できる活動を続けていきたいと思います。

<生徒の声>

「土嚢作りはとても大変な作業で、足腰が痛くなったけれど、みんなで協力して頑張った。」

「日ごろお世話になっている地域の方の役に立ててよかった。」

「最初は寒かったけれど、一生懸命作業をしているうちに温かくなり、集中して取り組めた。」

「地域の方がとても親切にしてくださってうれしかった。」

平成30年度 総合的な学習の時間で「秋のセト☆トーク」を開催しました。

本校は,今年度の学校経営目標に「生徒につけたい6つの力(受けとる力・伝える力・つながる力・考える力・見つける力・より良くなろうとする力)」を設定し「総合的な学習の時間~ひたぶるタイム~」を核に「未来をよりよくするために探究する」をテーマにした学びを企画・実践しています。

先日10月2日(火)文部科学省の木村直人氏をファシリテーターにお迎えし,「秋のセト☆トーク」と題して,「未来をよりよくするために地域の課題を知る」というテーマにした1年生の取組「セト☆ラボ」【地域の方を囲む会】と「2030を見通した地域の課題について,SDGsから何を考えるか。提案できるか。」というテーマにした2年生の取組「S☆ラボ」【中間発表会】を実施しました。

1年生【地域の方を囲む会】では,地元赤磐市および地元企業の方々から,普段の取組や,地域の課題について,大変丁寧かつ分かりやすく語っていただき,生徒たちは真剣に耳を傾けていました。「みなさんの若い力が必要です!」というお言葉には,生徒たちも大いに刺激を受け,質疑応答でも盛んに質問をし,地域の課題を「自分のこと」として捉えようとする姿勢がうかがえました。

2年生は,1年次に発表した内容を,再度ポスターセッション形式で発表しました。次に,現在「総合的な学習の時間 S☆ラボ」で取り組んでいるSDGsの観点から社会の諸問題について研究しているテーマの【中間発表会】を,同様にポスターセッション形式で行いました。1年生もそれぞれのポスターセッション会場を回り,来年の自分たちの発表に備えて,真剣に先輩たちの発表を聞き,盛んに質問していました。

そして,2年生の代表チームのセッションでは,環太平洋大学 次世代教育学部国際教育学科学科長小川正人氏,日本オリーブ取締役吉田靖弘氏,岡山大学地域総合研究センター実践型教育プランナー吉川幸氏にご登壇いただきました。代表チームは,赤磐の桃の皮の廃棄ロスを課題としてとらえた「お肌ピチピーチ」というハンドクリームの提案をし,「SDGs12番」のゴールを目指していくという趣旨の発表をしました。セッションでは提案の矛盾や開発のアイデアについて先生方と熱く語りました。

また,岡山大学副理事青尾謙氏,岡山県教育庁日比謙一郎教育次長にもお越しいただき,リフレクションしていただきました。定金龍輔指導主事,赤磐市役所・企業・大学・県内外の公立私立高校・中学校から50名を超える講師の先生・見学の先生をお迎えして大変にぎやかで学びの深い発表会になりました。

このたびの発表会に御来校いただいた皆様をはじめ,地域の皆様へ,厚く御礼申し上げます。

なお,平成30年10月10日(水)には,日本テラデータ株式会社 金井啓一氏(コーポレート・エバンジェリスト/エグゼクティブ・コンサルタント)をお迎えしてのワークアップや御講演「データからSDGsを考える」を予定しています。

1年生【地域の方を囲む会】の様子

2年生【中間発表会】ポスターセッションの様子

2年生「代表チームのセッション」の様子

リフレクションの様子

【生徒の感想】

(1年生)

1学期に引き続いて,自分たちの生活している地域の諸課題を改めて見直すことができた。来年は自分たちの番なので,今よりももっと深く地域との関わりを見つめ直し,よい発表ができるようにしたい。

(2年生)

1年生のよい手本になれるように,濃い内容を分かりやすく伝えることに気を付けて発表することができた。また,自分たちが1年生の頃のポスターの良い点,良くない点が再認識できた。

中間発表会を通じで,視点が変わった気がする。発表後のセッションで来賓の方や1年生と意見を交わしたことを,今後の活動に生かしていきたい。文部科学省・木村直人課長の仰っていた「常識にとらわれない」を念頭に置き,今後さらに学びを深めていきたい。

(2年生の代表チーム)

私たちは商品開発を発表したが,発表までの時間がなくて大変でした。しかし,メンバーのみんなが頼もしくてとても楽しい活動でした。発表してみてたくさんの課題が見つかりましたが,このメンバーたちとだったらできる気がします。また,次の私たちの発表を期待してください。