7月31日、探究学習と生成AIの力を融合して、明るい未来を創造するハッカソン「探究ハッカソン」を開催しました。

ハッカソン(Hackathon)とは、「ハック(hack)」と「マラソン(marathon)」を組み合わせた言葉で、プログラマーやデザイナー、エンジニアなどが集まり、短期間(通常1日から数日)で集中的にプログラムやソフトウェアを開発するイベントです。

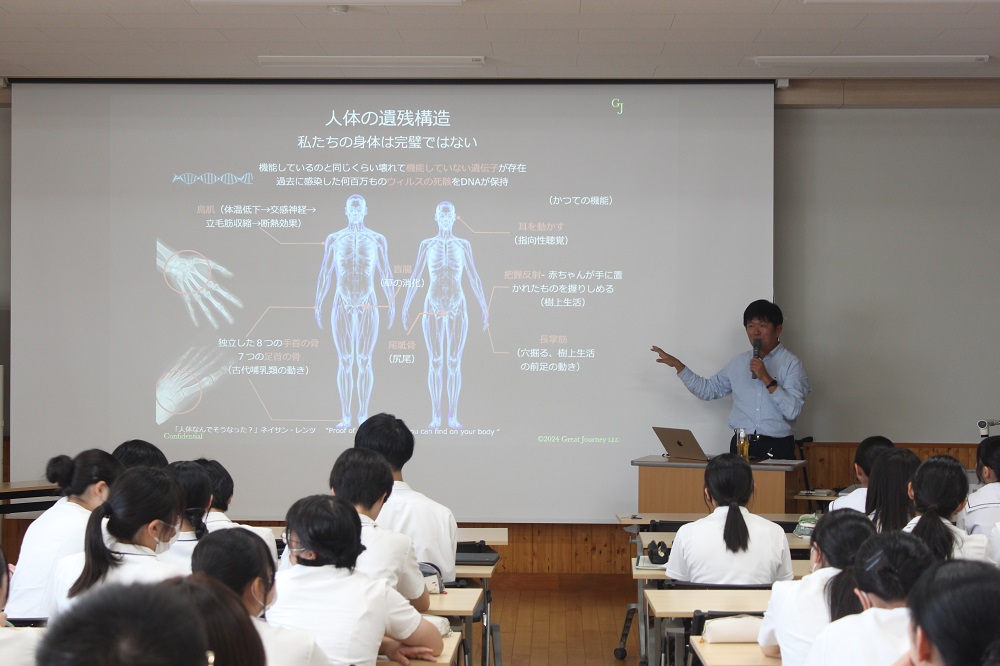

この日のイベントには、「探究ハッカソン」の開発者である慶應義塾大学SFC研究所上席所員の笹埜健斗氏を講師にお迎えし、生成AIを活用したWebアプリの開発に生徒たちが挑戦しました。

参加した生徒たちは、生成AI(ChatGPT-4)を使ったコード作成やGoogle Apps Script(GAS)を使ったアプリの作成方法を学びました。“ブロック崩しゲーム”や“アクションゲーム”など、実際にオリジナルゲームを作って楽しむことができました。

「スピードを速くしてもっと難しくしよう!」「レーザービームを撃てるようにしてみよう!」など、初めは苦戦していたチームも、最後にはより良いゲームを作ろうと意見を出し合い、楽しみながら学んだ成果を共有しました。

生成AIを仲間に加え、みんなでアイデアを出し合い、新たなものを創造していく、明るい未来が垣間見えた夏のひと時でした。