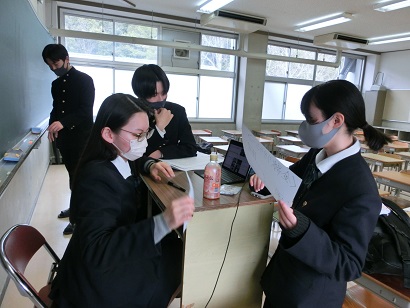

6月22日(水)総合的な探究の時間に、1年生の多くのチームがフィールドワークへ出発しました。出発前の教室では・・・

「誰が質問する?」「・・・僕が。」「じゃあ、私が記録ね。」「あらかじめ質問書いておこう」

「担当の方の名前は?」「メモどこいった?」「どこで待ち合わせだっけ?」「何時の電車だった?」

準備に余念がありません。アポを取るのも緊張したけれど、実際に伺って話を聞くのも、やっぱり緊張しますね。暑いので水分補給してお互い声を掛け合いながら、さあ、出発です。

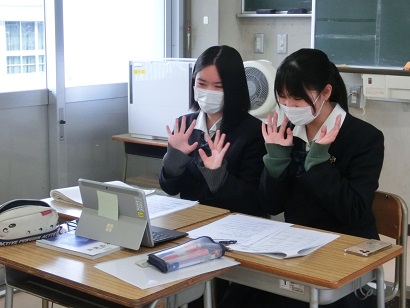

後日、フィールドワークに行くチームは、まだまだ準備中。図書室から本を借りて来たり、ホームぺージで調べてみたり、することがたくさん。でも、なんかみんな楽しそうです。